- Medienmitteilung

- Meldung

Under the Alps: Assessing the Potential of Bedretto for Particle and Astroparticle Physics

Bild: Google map1/30- Medienmitteilung

- Meldung

Die Schnittstelle zwischen Physik, Mathematik und KI wird immer produktiver

Bild: KI-generiert2/30- Medienmitteilung

- Meldung

Onkel Dagobert entdeckt Teilchenphysik

Bild: Disney3/30- Medienmitteilung

- Meldung

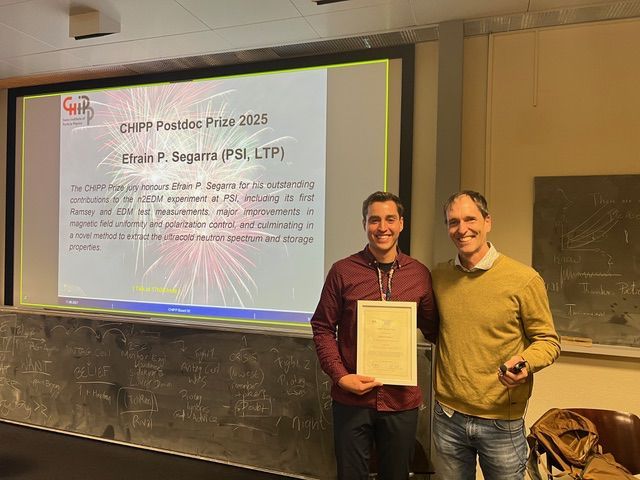

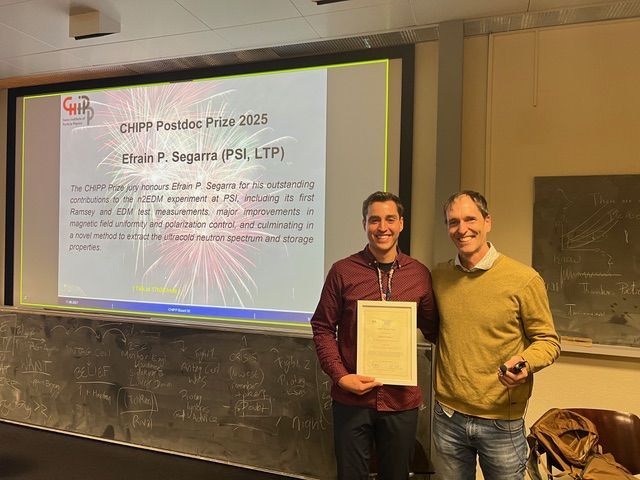

Erster CHIPP-Postdoc-Preis geht an PSI-Postdoc

Bild: CHIPP4/30- Medienmitteilung

- Meldung

CHIPP-Preis 2025: Top Präzision für Top-Quarks

Bild: CHIPP5/30- Meldung

Demo gegen Sparmassnahmen in Bildung und Forschung

Bild: AVETH6/30- Medienmitteilung

- Meldung

Swiss Input to the European Strategy for Particle Physics 2026 Update

Bild: CHIPP7/30Strategic Workshops & Documents

Bild: CHIPP8/30- Medienmitteilung

- Meldung

Dunkle Sirenen singen über dunkle Energie

Bild: CHIPP9/30- Medienmitteilung

- Meldung

Alles, überall, alles auf einmal in der Teilchenphysik

Bild: Video still, Chinese Academy of Science10/30- Medienmitteilung

- Meldung

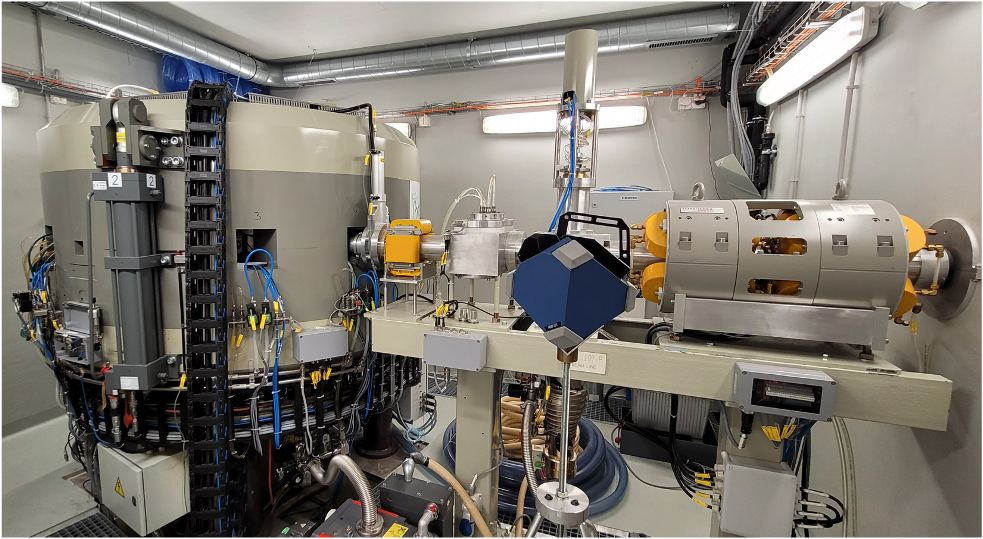

IMPACT: Upgrade at PSI research facility approved

Bild: Scanderbeg Sauer Photography11/30- Medienmitteilung

- Meldung

Forschende entdecken extrem seltenen Teilchenzerfall

Bild: CERN12/30- Medienmitteilung

- Meldung

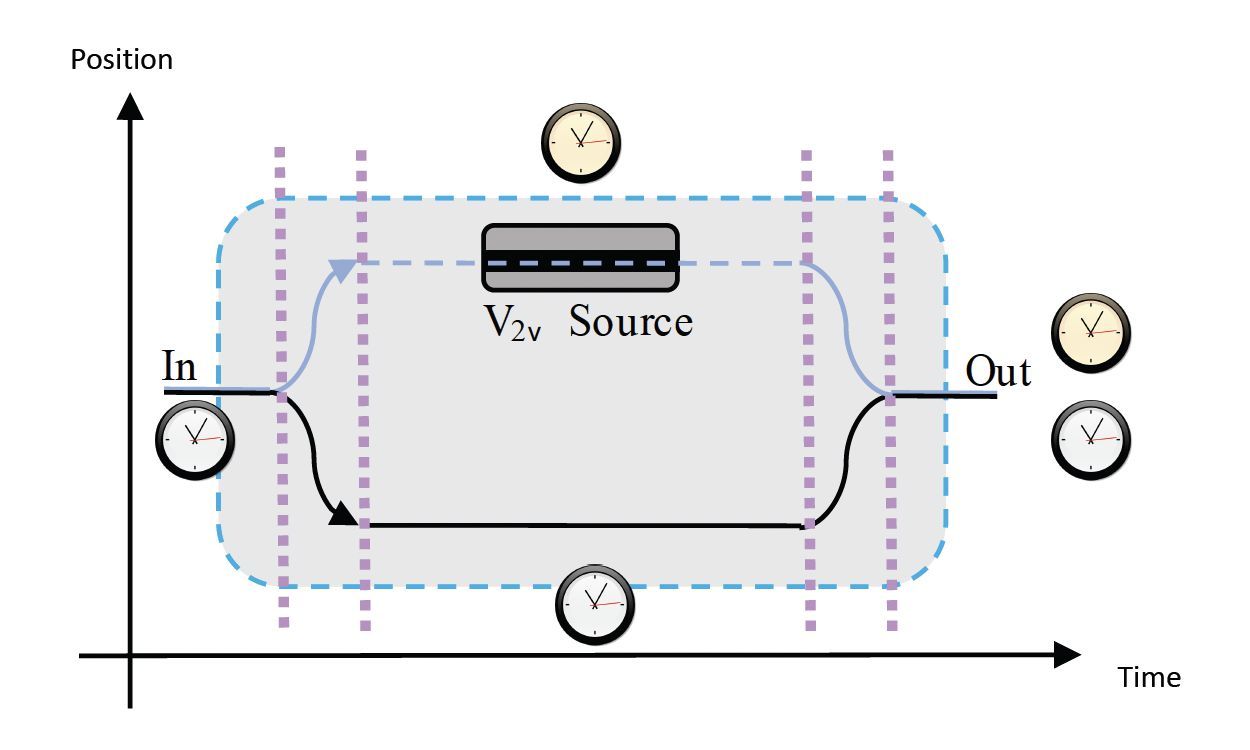

„Beim nächsten Neutrino ist es ...“

Bild: Federico Sanchez, U. Geneva13/30- Medienmitteilung

- Meldung

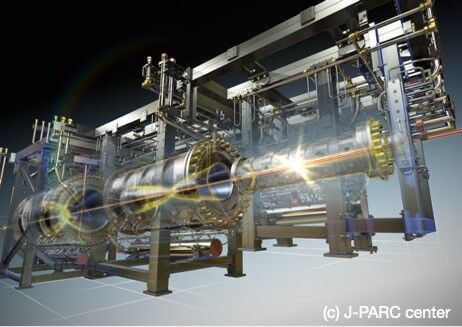

Neutrino-Experiment legt wieder los

Bild: J-PARC/Rey.Hori14/30- Medienmitteilung

- Meldung

Lesya Shchutska ist Preisträgerin des Latsis-Preises 2023

Bild: SNSF, Mathilda Olmi15/30- Medienmitteilung

- Meldung

CHIPP Preis 2023: Auf Entdeckungskurs

Bild: Anne-Mazarine Lyon16/30- Medienmitteilung

- Meldung

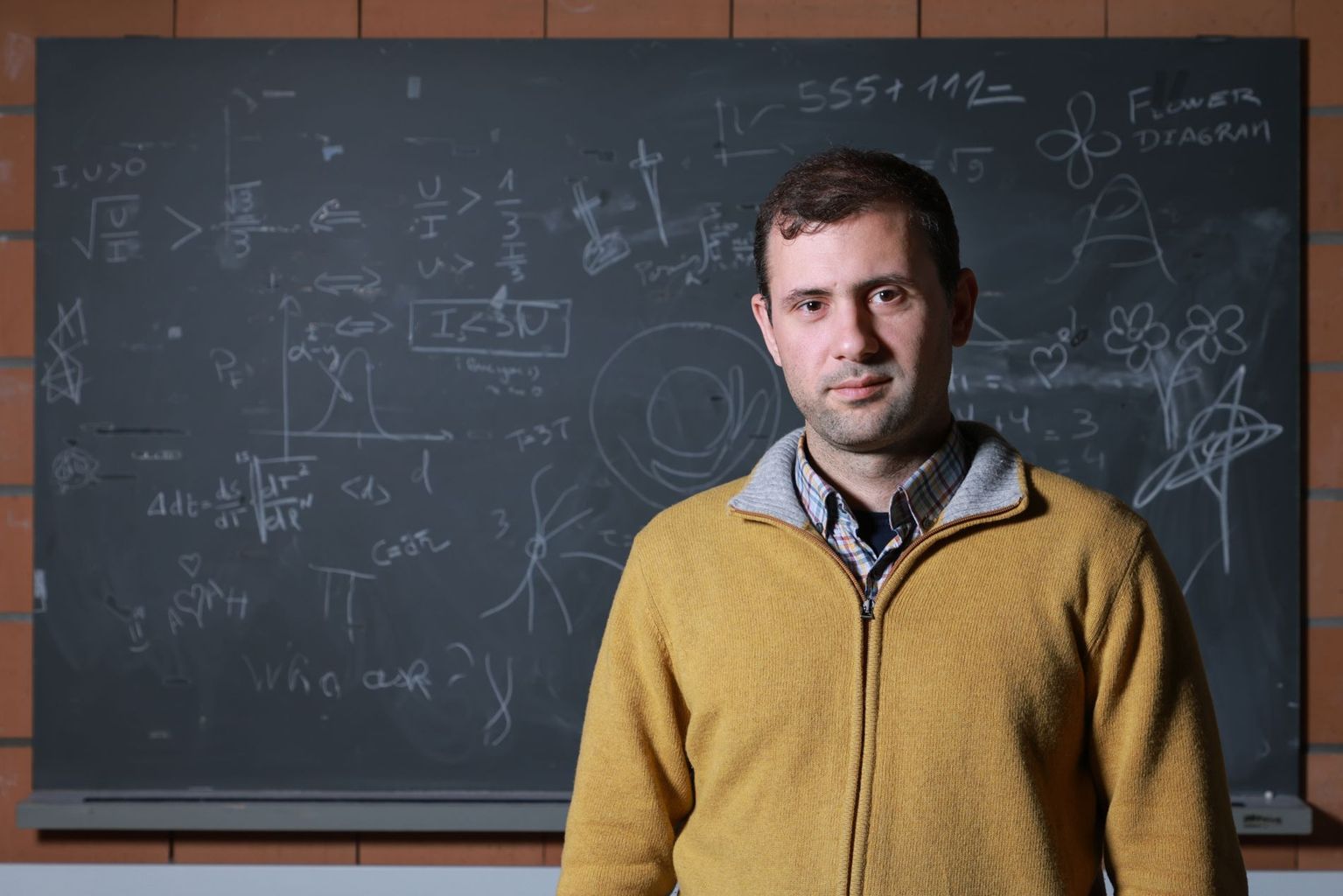

Jetzt mit mehr Geschmack: Basel stärkt die Phänomenologie

Bild: Admir Greljo17/30- Medienmitteilung

- Meldung

Neu in den Kantonen: Forschung mit Kaonen

Bild: Radoslav Marchevski18/30- Medienmitteilung

- Meldung

Erste Neutrinos aus einer Teilchenkollision am Beschleuniger gesichtet

Bild: Anna Sfyrla19/30- Medienmitteilung

- Meldung

"Seltsame Gestalten" im Rampenlicht

Bild: U. Bern20/30Women In Science

Bild: CHIPP21/30PhD School

Bild: CHIPP22/30- Medienmitteilung

- Meldung

Hopp Higgs!

Bild: FERMILAB23/30Higgs@10

24/30- Medienmitteilung

- Meldung

Extreme Ereignisse werfen ihre Wellen voraus - Schweizer Beiträge zur Gravitationswellen-Forschung

Bild: Bild: R. Williams (STScI), Hubble Deep Field Team und NASA25/30- Medienmitteilung

- Meldung

Gabriel Cuomo erhält den CHIPP-Preis 2021

Bild: G. Cuomo26/30- Medienmitteilung

- Meldung

Recent Results from LHCb Challenge Leading Theory in Physics

Bild: LHCb, CERN27/30- 2021

- Bericht

CHIPP Roadmap

Bild: SCNAT28/30- Medienmitteilung

- Meldung

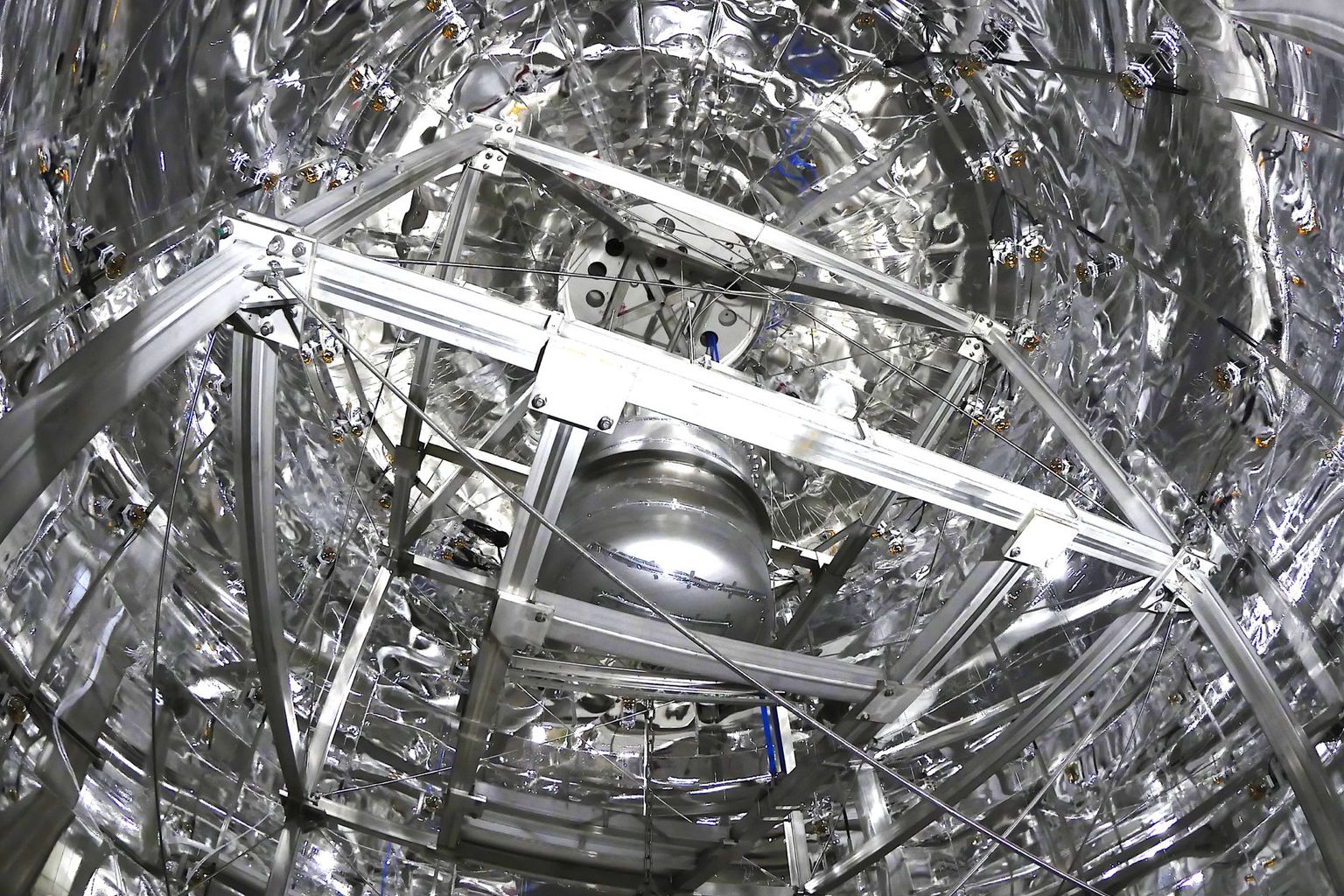

Two dark matter detector heavyweights join forces to build new observatory

Bild: XENON experiment29/30- Medienmitteilung

- Meldung

Leading Xenon Researchers unite to build next-generation Dark Matter Detector

Bild: XENON collaboration30/30

The Swiss Institute of Particle Physics (CHIPP) is the bottom-up organisation of Swiss particle and astroparticle physics researchers in Switzerland as a legal entity of Swiss law. CHIPP is tasked with coordinating the national efforts in the realm of particle and astroparticle physics.

This is achieved by keeping a continuous dialogue between the particle physicists of different cantonal universities and federal institutes. CHIPP is recognized as the representative of Swiss particle physics both nationally and internationally. It awards yearly a Prize to a PhD student, supports workshops and conferences, organises PhD schools, and develops outreach projects.

Veranstaltungen, Meldungen, Publikationen

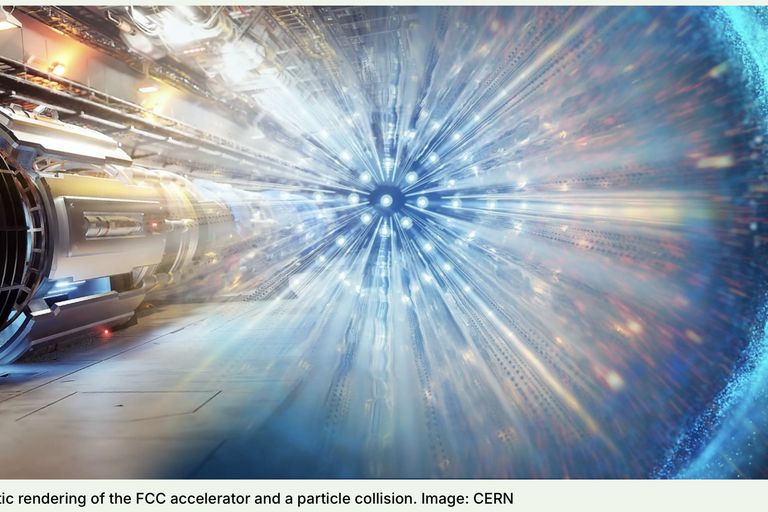

How Switzerland is preparing for the future of particle physics

The European Strategy for Particle Physics is intended to shape the future of particle physics. Under this strategy, the favoured option for the next major project at CERN is the Future Circular Collider. Switzerland seeks to consolidate its expertise in particle physics through targeted support instruments for technology, research and early-career researchers.

Bild: CERN

Under the Alps: Assessing the Potential of Bedretto for Particle and Astroparticle Physics

ETH visits to the Bedretto Underground Laboratory

Bild: Google map

Die Schnittstelle zwischen Physik, Mathematik und KI wird immer produktiver

Physiker und Mathematiker erhalten BRIDGE Discovery Grant zur Optimierung von Lieferketten mit Künstlicher Intelligenz

Bild: KI-generiert

Onkel Dagobert entdeckt Teilchenphysik

Manchmal braucht es nur eine einfache Idee, damit Kinder Spass an Wissenschaft bekommen. Als die Welt im Lockdown war und Eltern überall ihre liebe Mühe damit hatten, das Homeschooling ihrer Kinder zu organisieren, ihre eigene Arbeit zu erledigen und obendrein alle gesund und gut gelaunt zu halten, erinnerte sich der Wissenschaftler Luigi Marchese an seine eigene Kindheit – und hatte eine Idee. Warum nicht das, was er als Kind geliebt hat – Comics lesen, vor allem das italienische „Topolino“ mit Mickey Mouse, Donald Duck und Co – mit dem verbinden, was er heute macht, nämlich Teilchenphysik am CMS-Detektor, um Kinder spielerisch für Wissenschaft zu begeistern?

Bild: Disney

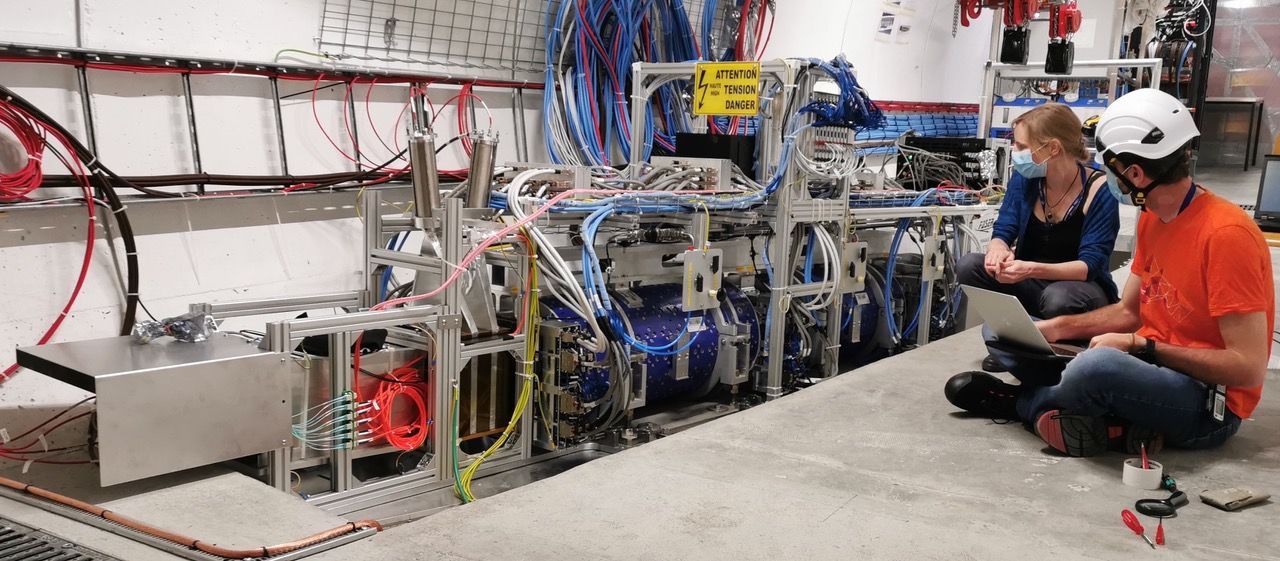

Hinter den Kulissen der Modernisierung des Large Hadron Colliders

Der Large Hadron Collider (LHC) ist ein riesiger Teilchenbeschleuniger, der von mehreren Detektorkollaborationen mit über 10.000 Wissenschaftler:innen genutzt wird, um unser Verständnis der Grundlagenphysik voranzutreiben. Während wir oft über Neuigkeiten wie die Messung neuer Teilchen oder die genaue Bestimmung von Fundamentalkonstanten berichten, möchten wir uns heute auf die weniger sichtbare Arbeit konzentrieren, die für das Funktionieren der LHC-Detektoren erforderlich ist. Wir sprechen mit Dr. Silke Möbius, einer Postdoktorandin, und Camilla Tognina, einer Elektroingenieurin, die ein Auslesesystem für den neuen inneren Detektor (Inner Tracker) des ATLAS-Experiments entwickeln. Dieses Projekt begann 2018 in der Gruppe von Professor Michele Weber an der Universität Bern und umfasste insgesamt 37 Personen in den verschiedenen Phasen des Projekts.

Bild: CHIPP

Erster CHIPP-Postdoc-Preis geht an PSI-Postdoc

Efrain P. Segarra wurde für seine Arbeit zu n2EDM ausgezeichnet

Bild: CHIPPKontakt

Swiss Institute of Particle Physics (CHIPP)

c/o Prof. Dr Paolo Crivelli

ETH Zürich

IPA

Otto-Stern-Weg 5

8093 Zürich

![Comparison between RK measurements. The measurements by the BaBar and Belle collaborations combine B+→K+ℓ+ℓ− and B0→KS0ℓ+ℓ− decays, where ℓ is a lepton. The previous LHCb measurements and the new result [4], which supersedes them, are also shown. Comparison between RK measurements. The measurements by the BaBar and Belle collaborations combine B+→K+ℓ+ℓ− and B0→KS0ℓ+ℓ− decays, where ℓ is a lepton. The previous LHCb measurements and the new result [4], which supersedes them, are also shown.](http://portal-cdn.scnat.ch/asset/40d25219-cf32-5d7f-a344-d4356ccc9252/Screenshot%202021-03-23%20at%2007.10.12.png?b=7f50075d-36d9-5913-bc44-fac8e7e34457&v=9bd7e834-a6a8-55b6-a09e-b7a43d64781f_100&s=ZXCr4RK3qEJY7uCaZs-9pRZZZ8OZ8EVj3Rtyhyf2-qP-evQun65d57tCLxGqXtaTEoil2Qpqb3qILXWzeagdRAk0VyPfdvD6i55sqpj1txNkByqDDgqtsu4QPc8YaVnoTVyp_QF8cXZ9TucqIpINFjwWWfLF-52KvErWu9a54Gs&t=2f78dd92-7a22-4f43-a0bf-8326ef689cea&sc=2)